Gracias a la almorta

© El Platillo Comilón

Si os preguntamos qué son las gachas, ¿sabríais decir de qué se trata? Si no lo sabéis, no os preocupéis porque nuestro Menú Cultural de hoy va dedicado a ellas. Las gachas son un plato típico que solía hacerse en torno al ambiente pastoril en España, sobre todo en Castilla la Mancha, aunque sin desmerecer al resto, porque por ejemplo en León, las hacen buenísimas. Se comían en torno a una buena hoguera, en una sartén grande y con gran cantidad de pan. Debido a su bajo coste, fue una de las comidas más consumidas en las épocas de hambruna como consecuencia de la Guerra de la Independencia, entre 1.808 y 1.814, de la Guerra Civil Española de 1.936 e incluso en la posguerra. Era considerada como ‘la comida de los pobres’. Se preparaban sobre todo en otoño y/o invierno debido, no solo a que se comían muy calientes, prácticamente recién hechas, sino también al gran aporte calórico que suponían y a la ayuda que aportaban para pasar, como buenamente se pudiera, el duro frío de la estación del año. La escasez de recursos alimenticios en estas épocas era tan grande que, por ejemplo, en el caso de la dictadura franquista, el mismo régimen alentaba su producción, comercialización y consumo. Llegado el año 1.940 y 1.941 los médicos Ley y Oliver de la Riva establecieron una importante relación entre el consumo de este tipo de harina, procedente de una planta cuyo nombre científico es ‘Lathyrus sativus’, y la aparición de una enfermedad neurotóxica conocida como ‘latirismo’, que afectaba a los miembros inferiores y cursaba con degeneración de los huesos y articulaciones. Años más tarde, concretamente en 1.967, llegó la prohibición de su consumo para los humanos, pero no para los animales (Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español en el punto 3.18.09).

El causante de tanto revuelo recayó sobre un aminoácido presente en la composición de esta harina, el beta-ODAP, conocido científicamente como ácido β-N-oxalylL-α,β-diamino-propiónico, un elemento neurotóxico responsable de dicha enfermedad. El latirismo afecta a las neuronas motoras superiores, observándose un cuadro clínico caracterizado por un aumento del tono muscular de las extremidades inferiores, tirón de tobillo y rodilla, síntoma de Babinski y marcha espástica. Las extremidades superiores se ven afectadas solo en los casos más severos.

Pese a que su consumo siguió arraigado en varias zonas del país para la elaboración de gachas, no fue hasta el año 2.018, tras la elaboración de un informe por parte del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sobre la seguridad del consumo humano de la harina de almortas, cuando se llegó a la siguiente conclusión: ‘el riesgo para la salud de la población general por el consumo de este tipo de harina podrá considerarse despreciable (excluidas aquellas personas que presenten dificultades metabólicas para destoxicar el beta-ODAP) en las condiciones habituales de consumo de esta harina en forma de gachas por la población española. Se considerará una ingesta esporádica de raciones de harina cuando ésta no supere el límite de 25 g de harina de almortas/ración diaria, con contenido del aminoácido beta-ODAP reducido, no superior a un 1 %, y en el marco de una dieta variada que incluya aminoácidos azufrados presentes en alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los huevos y los productos lácteos, y de origen vegetal como los cereales integrales (especialmente avena) y frutos secos’.

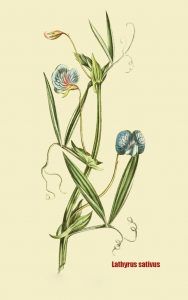

Dicho esto, el ingrediente principal de las gachas, como bien os podréis imaginar, es la harina de almortas, proveniente del fruto de una planta, una leguminosa con forma de garbanzo aplastado, cuyo nombre científico, como hemos dicho anteriormente, es ‘Lathyrus sativus’, pero que, dependiendo del lugar geográfico en el que nos encontremos, es comúnmente conocido como almorta, alverjón, arveja, arvejo cantudo, arvejote, bicha, cantuda, cicércula, chícharo, diente de muerto, frijol de yerba, garbanzo de yerba, guija, muela, pedrella, pedrete, pedruelo, pinsol, pito o tito.

Dibujo de la planta Lathyrus sativus

Dibujo de la planta Lathyrus sativus

Flor de la planta Lathyrus sativus

Flor de la planta Lathyrus sativus

Existe todo un ritual a la hora de comerlas: se pone la sartén en medio de una mesa sobre una madera, un salvamanteles o unos papeles de periódico y los comensales se sitúan de pie alrededor de la misma. Cada uno de ellos coge un trozo de pan y moja en el lado de la sartén que le corresponde según esté situado. Hay que comerlas calientes porque, de lo contrario, espesan y se compactan. No siempre se hicieron solas, así, sin nada, sino que con el paso del tiempo se empezaron a elaborar con trozos de panceta y chorizo, por ejemplo, procedentes de la matanza del cerdo, popularmente conocidos como ‘tropezones’. ¡Aún recuerdo a mi abuelo Antonio hacerlas de la manera tradicional con setas de cardo y patatas! Para ver la receta de las gachas del Sr. Comilón, pincha AQUÍ o en la imagen.

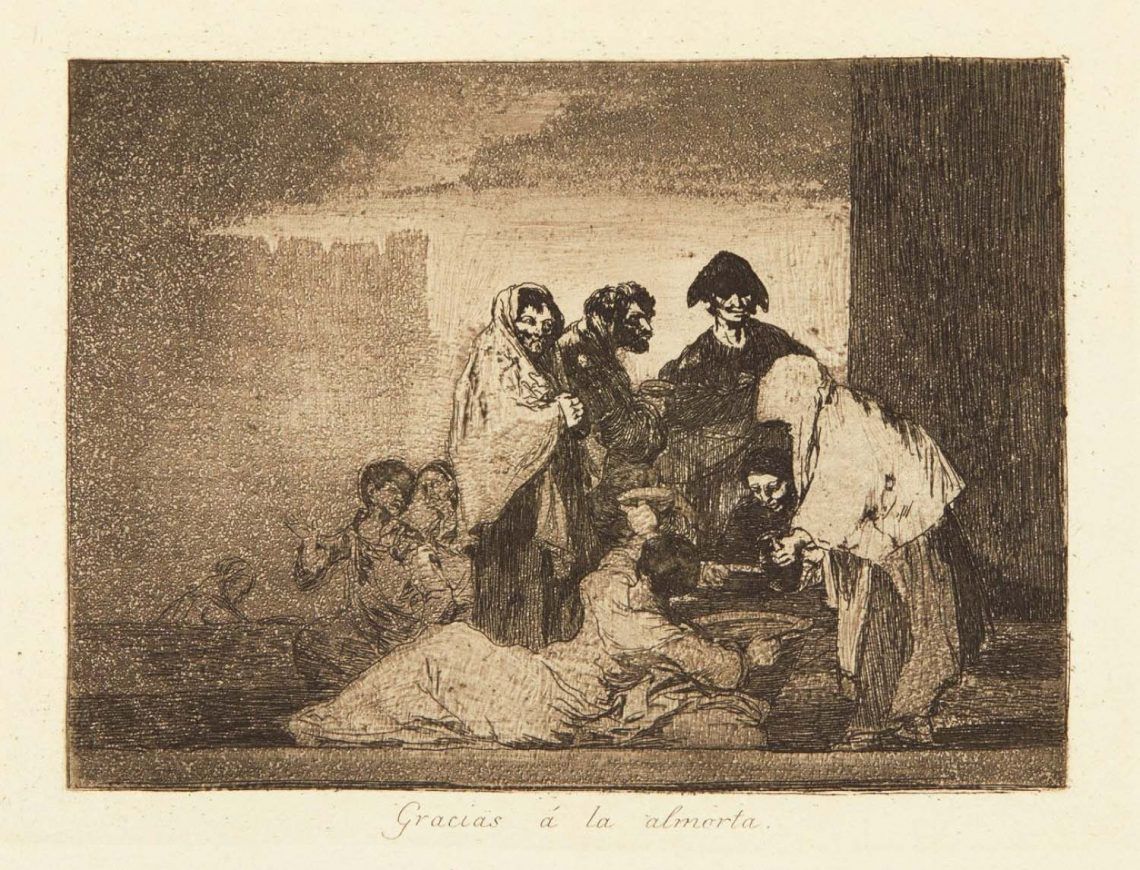

¡Hasta el mismísimo Francisco de Goya y Lucientes inmortalizó en una de sus obras costumbristas, conocida como 51.- ‘Gracias a la almorta’ (1.812-1.814), de su serie ‘Los desastres de la guerra’ (1.810-1.814), una imagen en torno a este alimento! Y desde el Menú Cultural pensamos… ¿y por qué no rendirle el homenaje que se merece?

La serie ‘Desastres de la guerra’ fue el título que la Real Academia de San Fernando puso en 1.863 a la primera edición de estos aguafuertes, que Goya no llegó a publicar en vida. Se divide en tres bloques claramente diferenciados:

-

-

- estampas numeradas del 1 al 47: se centran en los episodios de la guerra como tal, no hay vencedores ni vencidos, solo el hombre llevado al límite.

-

- estampas numeradas de la 48 a la 64: nos muestra las consecuencias de la guerra en la sociedad y en la vida cotidiana, fundamentalmente refleja la hambruna que se vivió como consecuencia de los Sitios de Zaragoza de 1.808 o de la carestía en Madrid entre 1.811 y 1.812.

-

- último bloque, conocido como los ‘Caprichos Enfáticos’, van de la estampa 65 a la 82 a través de las cuales se muestra una crítica sociopolítica al período absolutista del reinado de Fernando VII, a la pérdida de libertades y al desencanto que eso provocó en parte de la sociedad. Al ser estas las estampas más comprometidas, Goya utilizó como una constante en su obra un lenguaje alegórico alcanzando su máxima expresión en la serie de los ‘Disparates y en las Pinturas Negras’.

-

En la obra ‘Gracias a la almorta’ su autor ofrece una visión crítica y personal de las consecuencias que tuvieron la Guerra de la Independencia en la población española. En ella podemos observar cómo un grupo de mendigos se arremolinan alrededor de una anciana de rostro oculto que reparte para comer lo que parece una sopa, posiblemente elaborada con harina de almortas. De ahí el título manuscrito por él mismo en la parte inferior de la estampa y que le da el título.

En su parte inferior y de espaldas a nosotros, podemos ver a una mujer recostada y vestida de blanco sujetando con su mano derecha lo que parece ser una cuchara, a la vez que extiende su brazo derecho ofreciendo un plato con comida a una de las personas que se acercan.

Tras ella aparecen tres figuras de pie, parece ser que una mujer y dos hombres, vestidos de mala manera con lo que parecen ser harapos, de rostros grotescos, mandíbulas y pómulos marcados, nariz afilada y ojos hundidos, claramente castigados por el hambre.

En segundo plano aparecen dos mujeres con rostros muy difuminados que quizás ya hayan comido su ración correspondiente con anterioridad.

Parece ser que Goya, al poner el título de esta obra, lo hace para referirse a todo lo bueno y lo malo que el producto en sí, la harina de almortas, podía dar a la población hambrienta: por un lado, el positivo, paliar el hambre de la gente, y por el otro, el negativo, las enfermedades que este podía causar incluyendo la muerte. Podemos encontrar un dibujo preparatorio de esta estampa en el Museo del Prado, Madrid, España.

Pero no se equivoquen, las gachas son uno de los platos más populares de España y tanto es así, que incluso aparecen en dichos populares como ‘se perdonan las gachas por los tostones’, ‘siembra titos en febrero y tendrás gachas en el humero’ o en cancioneros como el leonés:

«Los titos de Corbillo son duros de cocer,

con agua de goteras

dicen que cuecen bien,

dicen que cuecen bien.

Airecito, aire, aire de León

aire que te llevo en mi corazón.

Por ver a mi amante,

por ver a mi amor,

por ver a la prenda de mi corazón.

Los titos de Corbillo son duros de cocer

los echan en el pote

y echan a correr,

y echan a correr.

Los titos de Corbillo son duros de cocer

los echan a las nueve

los sacan a las diez».

BIBLIOGRAFÍA:

- Gracias a la almorta: Fundación Goya en Aragón.

- Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sobre la seguridad del consumo humano de la harina de almortas.

- Gracias a la almorta: Museo del Prado, Madrid, España.

- Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español en el punto 3.18.09.

One Comment

Miki

De vez en cuando, unas gachitas muy ricas!!!